Oleh : Aspiyandi, S.H (Alumnus HMI Komisariat Hukum UNIASMAN)

Keputusan anak sepuluh tahun itu terlalu ekstrem. Banyak pertanyaan yang bila diringkas harus kembali ke hulunya: Mengapa tragedi ini bisa terjadi?

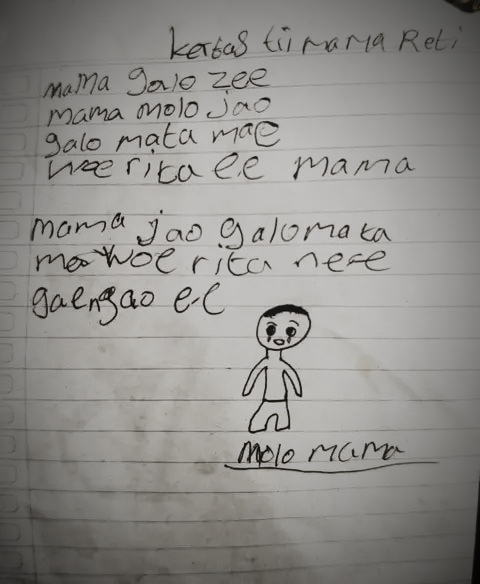

Malam di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, awal Februari 2026 ini, terasa seperti sebuah satire yang pahit. Di sebuah gubuk sederhana, seorang bocah berusia sepuluh tahun bernama YBS mengakhiri hidupnya. Ia meninggalkan sebuah gambar tangan: potret seorang anak yang sedang menangis, dan sepucuk surat permohonan maaf. Sejauh yang diberitakan, ia meninggalkan pesan minta maaf kepada ibunya, dan meminta sang Ibu merelakan kepergiannya. Pada saat gedung-gedung tinggi di Jakarta bergelimang triliunan, bagi YBS dunia runtuh karena uang puluhan ribu rupiah. Kematian YBS adalah lonceng kematian nurani bangsa yang mabuk oleh angka-angka makro, namun buta terhadap air mata mikro.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tragedi YBS bukan sekadar nasib buruk; saya berkeyakinan ia korban dari kebijakan yang melanggar janji suci konstitusi. YBS mangkat bukan dengan rasa lapar, tapi dengan rasa bersalah. Emosi yang sangat mahal di negeri ini. Ironisnya, ini terkait dengan kebutuhan belajar anak SD. Di sekolah yang seharusnya menjadi jaring pengaman (safety net) bagi anak. Ini adalah absurditas yang mengerikan. Ketika seorang anak tidak mampu membawa buku dan pena, ia merasa divonis bersalah oleh kemiskinannya. Ketika seorang bocah meninggal tragis karena putus asa, kehilangan perhatian, serta kasih sayang dari keluarga dan masyarakat. Serta, negara.

Keluarga korban memang mengalami banyak tantangan. Sang Ibu menjadi orang tua tunggal untuk kelima anaknya, terpaksa mengirim korban tinggal bersama neneknya. Sang Ayah telah meninggal dunia saat korban masih dalam kandungan. Ketika kejadian berlangsung, nenek korban yang berusia sekitar 80 tahun tengah berada di rumah tetangga. Sepucuk surat yang diduga ditulis YBS dan ditujukan langsung kepada ibunya, meninggalkan pesan menyayat: Seorang anak minta maaf kepada ibunya, dan merelakan kepergiaannya. Belum tahu apa penyebab ia minta maaf.

Pada pagi hari sebelum kejadian, saksi melihat YBS duduk sendirian di bale-bale bambu depan pondok neneknya. Pagi itu, saksi pun sempat berbincang dengan korban. Dua orang saksi sempat menanyakan keberadaan si nenek, serta alasan YBS tidak ke sekolah hari itu. Menurut para saksi, bocah itu hanya menunduk dan terlihat sedih. Menurut pihak keluarga, sehari sebelum peristiwa tragis itu, korban meminta uang kepada ibunya untuk membeli pena dan buku tulis. Namun, permintaan itu belum bisa dipenuhi karena ibunya tidak punya uang. Bagi Sang Ibu yang bekerja sebagai petani dan buruh serabutan, buku dan pena seharga kurang dari sepuluh ribu itu bukan perkara sepele.

Sebuah tamparan keras bagi bangsa ini. Keputusan yang diambil anak sepuluh tahun itu terlalu ekstrem sehingga sulit dijelaskan. Banyak pertanyaan yang bila diringkas harus kembali ke hulunya: Mengapa tragedi ini bisa terjadi?

Dalam konteks anak seperti YBS, penderitaannya seolah muncul bukan karena tidak memiliki uang semata, tetapi karena ia kehilangan kemampuan untuk memiliki apa yang dianggap “normal” dan “layak” oleh teman sebayanya. Rasa sakit itu bisa lahir dari kesenjangan antara ekspektasi yang dibentuk oleh standar sosial dengan kenyataan pahit yang dijalaninya. Kita semua mungkin pernah merasakan. Saya pernah. Saat nyaris semua teman-teman mengenakan sepatu dengan merek tertentu yang saat itu harganya belasan ribu rupiah, saya pun berharap sama. Ini persoalan eksistensial. Tapi berharap orang tua meluluskan dengan alasan “yang lain juga pakai sepatu serupa”, bakal terkesan mengada-ada.

Itulah harga mahal yang dibayar masyarakat karena kemiskinan. Ia bukan sekadar urusan perut, melainkan harga diri yang terkikis. Secara sosiologis, ada teori Deprivasi Relatif yang menjelaskan kondisi di mana seseorang atau sebuah kelompok merasa tidak beruntung atau kekurangan bukan berdasarkan standar kemiskinan absolut, melainkan perbandingan sosial.

Robert K. Merton menjelaskan perasaan kekurangan atau ketidakpuasan yang muncul ketika individu atau kelompok membandingkan kondisi mereka dengan orang lain yang dianggap lebih baik. Individu sering kali melakukan evaluasi diri terhadap kelompok referensi (reference group). Kita bisa melihat bagaimana media sosial menjadi katalis perilaku seperti ini.

Perasaan ini memiliki daya hancur psikologis yang jauh lebih besar daripada kemiskinan absolut karena ia melibatkan emosi berupa rasa malu, rendah diri, dan ketiadaan harapan. Dampaknya bisa memanifestasi dalam berbagai perilaku menyimpang, dari pencurian hingga pemberontakan. Pada tahap yang ekstrem, individu yang merasa “dibuang” dari standar kehidupan kelompoknya akan mengalami keputusasaan yang fatal. Dalam kasus di Ngada, sebuah buku tulis dan sebatang pena bisa menjadi sekat antara menjadi “bagian dari kelas” atau menjadi “orang asing di sekolah”.

Tragisnya, ketika anggaran pendidikan dipangkas lebih dari sepertiga demi program lain, negara secara tidak langsung bisa memperlebar jurang deprivasi ini. Negara membiarkan anak-anak rentan tenggelam dalam perasaan bahwa mereka tidak lagi memiliki tempat di masa depan bangsa. Sekilas seperti kesimpulan lebay. Tapi coba renungkan: Kenapa PP 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan tidak bisa menyelamatkan YBS? Dalam Pasal 27 ayat (1) PP ini menyebut bahwa pemerintah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik tidak mampu.

PP itu memang mengatur bahwa biaya pribadi peserta didik, seperti uang saku, transportasi, dan kebutuhan pribadi lainnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali peserta didik (Pasal 48 ayat (1)). Namun, pengecualian diberikan melalui Pasal 27 dan 28 bagi keluarga tidak mampu. Refleks saya pun langsung melirik anggaran pendidikan yang oleh konstitusi dimandatkan sebesar 20% dari APBN. Kemana anggaran sebesar itu mengalir? Lalu cerita-cerita tentang tidak efektif dan efisiennya alokasi anggaran pendidikan bermunculan. Kisah lama yang enggan mati.

Dalam APBN 2026, pemerintah mematok anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun. Angka yang terlihat megah tapi di baliknya ada “benalu” mematikan. Sebagaimana digugat oleh mahasiswa dan guru honorer ke MK, sebanyak Rp223 triliun dari dana pendidikan tersebut dipangkas untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara substansi, ini seharusnya bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945. Dana pendidikan yang seharusnya menjadi hak siswa untuk belajar, kini disunat 34,9 persen untuk MBG. Sisanya? Habis diperebutkan oleh kementerian atau lembaga lain, menyisakan Rp28,1 triliun (3,65%) untuk program Wajib Belajar 13 Tahun di Kemendikdasmen.

Untuk Pemda se-Indonesia, total nilai Transfer ke Daerah (TKD Residual) sebesar Rp22,39 triliun atau 2,91% dari total APBN 20%. Pastinya akan terdistribusi secara proporsional, salah satunya oleh populasi masing-masing pemda. Artinya, alokasi terbesar akan jatuh ke Pulau Jawa. Rupanya ada “tafsir semena-mena” dengan memasukkan MBG ke dalam definisi operasional pendidikan. Padahal, PP tentang Pendanaan Pendidikan tak menyebut bahwa memberi makan adalah tanggung jawab pendidikan. Alih-alih, PP itu mengatur “bantuan biaya pribadi” yang (seharusnya) bisa menjawab kebutuhan YBS.

Inilah paradoks yang membunuhnya: Negara punya Rp223 triliun untuk bagi-bagi omprengan yang belum tentu bergizi karena sebagian justru menebar racun, tapi sisa fiskal tak menjangkau anak miskin di Ngada mendapatkan buku tulis gratis. Glorifikasi sekolah Rakyat yang konon menyasar anak miskin pun tetiba hilang konteks: Anak miskinnya tak terlayani. Alih-alih menguatkan program yang ada, rezim ini suka membuat terobosan instagrammable berlabel “program pro-rakyat” buat modal pemilu (menyitir Prof. Zainal Arifin Mochtar dalam siniar Mojok.co). Mulai dari MBG, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dll. yang seolah menafikan program di sepanjang 81 tahun Indonesia merdeka dan butuh perhatian lebih.

Kita memaksa guru honorer yang kelaparan untuk membagikan makanan kepada siswa, sementara sang guru sendiri tidak tahu bagaimana cara membayar kontrakan bulan depan. Kita membangun generasi yang kenyang secara fisik, namun dididik di bawah atap sekolah yang 60% kondisinya rusak parah dan tanpa buku di tangan.

Ancaman dari pemotongan dana pendidikan ini nyata:

putusan MK tentang sekolah gratis hingga kini mangkrak karena dananya ludes untuk program baru. Calon peserta didik menanggung beban biaya sendiri, sementara guru-guru honorer yang gajinya hanya Rp200.000-Rp300.000 harus menerima kenyataan pahit: gaji mereka dipotong demi “efisiensi” alokasi makan siang. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) membanggakan target 82,9 juta penerima manfaat dan puluhan ribu dapur pelayanan. Namun, bagi YBS, dapur-dapur itu tidak bisa memasak harapan. Ia butuh buku tulis agar bisa sekolah, bukan paket kuliner nusantara yang dibagikan secara seremonial.

Inilah bentuk pembangunan kosmetik. Kita memoles problem “stunting” dan “gizi” dengan narasi MBG, tetapi membiarkan akar masalahnya-ketimpangan akses pendidikan dan rendahnya kesejahteraan guru- tetap membusuk. Kini, para mahasiswa seperti Dzakwan Fadhil dan rekan-rekannya sedang berjuang di ruang sidang MK. Mereka ingin membuang “benalu” MBG dari pohon pendidikan agar anggaran kembali “steril”. Mereka khawatir soal kualitas manusia Indonesia ke depan jika pendidikan terus digerogoti.

Namun bagi saya, perjuangan itu sudah terlambat. Anak kelas IV SD itu telanjur menjadi tumbal dari kebijakan yang mementingkan logistik daripada logika. Gambar anak menangis yang ia tinggalkan adalah pesan dari liang lahat bagi para pengambil kebijakan: manusia tidak hidup dari roti saja. Saya tidak bilang upaya gugatan itu sia-sia. Itu upaya yang mulia. Anak-anak butuh martabat, dan martabat itu datang dari pendidikan yang bermutu, sarana yang memadai, dan guru yang sejahtera-bukan dari sisa-sisa anggaran yang sudah dikunyah oleh program lain.

Jika Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan ini, maka kita sedang melegalkan praktik kanibalisme masa depan. Kita akan memiliki bangsa yang badannya sehat, namun pikirannya kerdil karena kehilangan hak konstitusional atas pendidikan yang utuh.

Selamat jalan, YBS. Di duniamu yang baru, mungkin buku tulis disediakan cuma-cuma, dan tak ada yang harus menderita hanya karena ingin belajar tapi tak punya pena. Kami yang di sini, masih harus bertarung melawan benalu yang berpura-pura menjadi penolong.

Penulis : Aspi

Editor : Admin Redaksi